Giacomo Puccini TOSCA - Stagione Lirica 25 26 ottobre 2020 - Teatro Stabile del Veneto

←

→

Trascrizione del contenuto della pagina

Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù

OGNI PROSECCO DOC Teatro Mario Del Monaco

Autunno Musicale 2020

È UN VIAGGIO NELL’ECCELLENZA ITALIANA.

MA SOLO SE HA ORIGINE QUI. Stagione Lirica 2020

Domenica 25 ottobre 2020 – ore 18.45 anteprima

Lunedì 26 ottobre 2020 – ore 20.00 Prima di Stagione

TOSCA

Melodramma in tre atti – libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giocosa

Bevi responsabilmente

Musica di

Giacomo Puccini

Edizioni Musicali Thompson, Kalmus.Com – U.S.A

Prima rappresentazione

Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900

Floria Tosca Chiara Isotton

Mario Cavaradossi Fabio Sartori

Il barone Scarpia Claudio Sgura

Il sagrestano Alex Martini

Cesare Angelotti Andrea Pellegrini

Spoletta Francesco Tuppo

Sciarrone Hazar Mürşitpınar

Un carceriere Luca Scapin

Un pastore Anna Cesca, Sophia Marino

Francesco Lanzillotta

Maestro Concertatore e Direttore

Coro di Voci Bianche dell’Associazione Musicale Francesco Manzato

Maestro del coro Livia Rado

Insieme Corale Ecclesia Nova

Maestro del coro Matteo Valbusa

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

SOLO PROSECCO DOC ORIGINALE HA IL CONTRASSEGNO.

Quando brindate, siate originali: scegliete il vero Prosecco DOC, solo quello in

bottiglia, proveniente dal territorio unico delle nove province di Veneto e Friuli

Venezia Giulia, la Dreamland. Lo riconoscete dalla bottiglia col contrassegno sul

collarino. E dal suo gusto inconfondibile.Guida all’opera

Direttore di produzione Edoardo Bottacin Il soggetto p. 07

Direttore di palcoscenico Federico Brunello

Maestro di sala e di palcoscenico Gianni Cappelletto Il libretto p. 11

Altro maestro di palcoscenico Jacopo Cacco

Maestro ai sopratitoli Alessandro Argentini La Tosca di Giacomo Puccini: una sapiente mistura di passione,

sesso, patriottismo, devozione. E con un pizzico di sadismo.

Responsabile di palcoscenico Andrea Gritti di Gilberto Mion p. 12

Macchinista Paolo Minuto

Elettricista Davide Daniotti

L’orchestra

Fonico Davide Dall’acqua

di Michele Girardi p. 22

Truccatrice Susy Zancanaro

Coproduzione tra Comune di Treviso - Teatro Mario Del Monaco Le voci

e A.P.S. Musincantus – Autunno Musicale d Michele Girardi p. 24

In collaborazione con Rappresentazioni di Tosca al Teatro Mario Del Monaco

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta di Iorio Zennaro p. 26

Associazione Corale Ecclesia Nova

Associazione Musicale Francesco Manzato Gli interpreti p. 31

Calendario Ott - Dic 2020 p. 37

Partners p. 38p. 07

Il soggetto

L’azione si svolge a Roma, il 14 giugno 1800, data della battaglia di Marengo. La

Repubblica Romana è caduta e feroci rappresaglie sono in corso verso gli ex

repubblicani simpatizzanti di Napoleone Bonaparte.

ATTO I

Angelotti, già console della Repubblica e per questo prigioniero politico, riesce a

evadere da Castel Sant’Angelo e trova rifugio nella Chiesa di Sant’Andrea Della

Valle. Sua sorella, la Marchesa Attavanti, gli ha lasciato la chiave della cappella di

famiglia, ove egli trova nascondiglio.

Arriva il sagrestano per ripulire i pennelli del pittore Mario Cavaradossi,

impegnato nella realizzazione di un affresco raffigurante la Madonna. Il pittore

entra poco dopo per rimettersi al lavoro. Quando toglie il telo dal suo affresco,

il sagrestano ha un sobbalzo: nell’effige della Madonna riconosce un volto già

visto. Cavaradossi confessa di essersi ispirato ad una devota della chiesa, non

sapendo che si tratta proprio della Marchesa Attavanti. Continua a dipingere il

quadro guardando, di tanto in tanto, un ritratto della sua amata Floria Tosca.

Pur se inquieto, il sagrestano fa per uscire, quando nota che il paniere con il pranzo

di Cavaradossi è ancora intatto; pensa ad un digiuno di penitenza, ma il pittore lo

rassicura dicendo di non aver appetito. Angelotti, pensando di esser rimasto solo,

esce dal nascondiglio. Incontra però Cavaradossi, suo vecchio amico e anch’egli

simpatizzante per Napoleone Bonaparte. I due vengono interrotti bruscamente

dall’arrivo di Tosca; Angelotti è costretto a nascondersi frettolosamente, non

prima di aver preso il paniere di Cavaradossi.

Floria Tosca, cantante e amante di Cavaradossi è per sua indole molto gelosa. Ha

sentito il suo amato parlare con qualcuno e teme la presenza di un’altra donna.

Dopo essere stata rassicurata dal Cavaradossi di essere l’unica donna da lui

amata, lo invita a passare la serata insieme nella villa del pittore. Prima di uscire,

però, riconosce nello sguardo della Madonna gli occhi della Marchesa Attavanti;

di nuovo viene presa da un impeto di gelosia, e di nuovo Cavaradossi le proclama

il suo unico e incondizionato amore.

Allontanatasi Tosca, Angelotti può uscire di nuovo dal suo nascondiglio. Racconta

che la sorella ha nascosto nella cappella per lui delle vesti femminili; aspetterà

il tramonto per fuggire dalla caccia del barone Scarpia. Cavaradossi consiglia

all’amico di recarsi subito alla sua villa e, in caso di pericolo, nascondersi nel

pozzo. Un colpo di cannone sparato da Castel Sant’Angelo annuncia che la fuga

di Angelotti è stata scoperta. Questi è dunque costretto alla fuga.

Entra il sagrestano circondato da una folla di chierici e confratelli, tutti festosi

per la notizia dell’imminente (e presunta) sconfitta di Napoleone da parte degli

austriaci. Li interrompe bruscamente Scarpia, accompagnato da Spoletta,

giunto nella chiesa per ricercar il fuggitivo. Trova il paniere vuoto e un ventagliop. 08 p. 09

femminile con lo stemma Attavanti. Riconoscendo infine il volto della Marchesa finta fucilazione di Cavaradossi: in questo modo il pittore avrebbe salva la vita e il

nell’effige della Madonna, capisce che il piano di fuga di Angelotti è stato ordito barone manterrebbe il suo ruolo di capo della polizia.

con la complicità di Cavaradossi. Tosca, non capendo l’inganno del barone, chiede inoltre un salvacondotto per

Tosca torna in chiesa per annunciare al suo amato un cambio di programma: poter fuggire da Roma con il suo amato. Scarpia le consegna il documento e

dovrà presenziare ad un concerto a Palazzo Farnese quella sera stessa, quindi chiede a Tosca di rispettare il patto; in tutta risposta lei prende un coltello dalla

non potrà recarsi alla sua villa. Il barone Scarpia utilizza il ventaglio per instillare tavola imbandita e lo pugnala, uccidendolo.

il dubbio nella mente di Tosca. Ella riconosce lo stemma sul ventaglio e crede

che Cavaradossi abbia una relazione con la Marchesa; corre quindi alla villa del

pittore per poter cogliere i due sul fatto. ATTO III

Scarpia la fa seguire da Spoletta e da alcuni poliziotti. Il suo scopo è duplice:

avere per sé Floria Tosca e catturare Angelotti. Dalla sua cella di reclusione, Mario Cavaradossi chiede al suo carceriere di poter

scrivere un’ultima lettera alla sua amata Tosca. Mentre si strugge per trovare le

parole adatte, Tosca fa il suo ingresso nella cella accompagnata da Spoletta (il

ATTO II quale ancora non è a conoscenza della morte di Scarpia). Quando i due amanti

restano soli, Tosca confessa il suo crimine e mostra a Cavaradossi il salvacondotto

Interno di Palazzo Farnese, camera di Scarpia al piano superiore; dalla finestra firmato da Scarpia prima di morire. Tutto ciò che dovrà fare Cavaradossi è

provengono le note del concerto e, di lì a poco, la voce inconfondibile di Tosca. Il cadere quando i soldati spareranno con i loro fucili caricati a salve. Tosca infatti

capo della polizia è in compagnia del gendarme Sciarrone. non immagina che la messa in scena della finta fucilazione sia in realtà un inganno

Spoletta entra trascinando con sé Cavaradossi. Nella villa infatti vi era solo perpetrato da Scarpia per approfittare di lei.

quest’ultimo, nessuna traccia del fuggitivo Angelotti. Scarpia cerca di fargli Cavaradossi viene portato sul ponte di Castel Sant’Angelo per essere fucilato;

confessare l’ubicazione del suo amico, senza però riuscirvi. quando i soldati sparano lui cade a terra.

Tosca entra nella stanza; vedendo Cavaradossi gli fa un cenno per fargli intendere Tosca attende che i soldati se ne siano andati, prima di accorrere verso il suo

d’aver capito tutta la situazione. Lui la implora di non dire nulla. amato e aiutarlo a rialzarsi; solo allora capisce che, quella che avrebbe dovuto

Cavaradossi viene portato nella camera di tortura mentre Scarpia, rimasto solo essere una simulazione, in realtà è stata una vera fucilazione.

con Tosca, cerca di farle rivelare il nascondiglio di Angelotti. Per convincerla a Dalle stanze di Castel Sant’Angelo si odono le urla di Spoletta e dei soldati che

parlare le fa sentire le urla di dolore di Cavaradossi, provenienti dalla stanza hanno trovato il corpo di Scarpia. Si recano in fretta sul ponte per arrestare

attigua. Solo allora Tosca capisce cosa sta succedendo al suo amato. Cerca Tosca. Lei sale sul parapetto del ponte e si getta nel vuoto, non prima di aver

di resistere, sopportando le urla strazianti del pittore, finché non cede: urla a lanciato un’ultima maledizione a Scarpia.

Scarpia che Angelotti è nascosto nel pozzo del giardino.

Cavaradossi, sanguinante e fisicamente provato, viene condotto da Tosca, mentre

Spoletta va a catturare Angelotti. Irrompe nella stanza Sciarrone con una notizia

preoccupante dal fronte: quella che sembrava essere una sconfitta pesante per

Napoleone, in realtà si è trasformata in una vittoria decisiva. L’esercito austriaco

è stato sconfitto a Marengo. Cavaradossi ritrova le forze e urla alla vittoria,

facendosi beffe di Scarpia. Quest’ultimo non tollera l’affronto del rivale e lo

condanna a morte.

Rimasto di nuovo solo con Tosca, Scarpia le dice che potrebbe esserci un modo

per salvare Cavaradossi: ella dovrà concedersi a lui. Tosca rifiuta sdegnata

la proposta, ma il barone alfine la convince, complice anche l’imminenza

dell’esecuzione capitale.

Spoletta ritorna con la notizia della morte di Angelotti: il fuggiasco, pur di non

farsi catturare, si è tolto la vita.

Sugellato il patto con Tosca, il barone finge di accordarsi con Spoletta per unap. 11

TOSCA

Melodramma in tre atti

libretto di

Luigi Illica e Giuseppe Giocosa

dal dramma La Tosca di Victorien Sardou

Musica di

Giacomo Puccini

PERSONAGGI

Floria Tosca, celebre cantante Soprano

Mario Cavaradossi, pittore Tenore

Il barone Scarpia, Capo della Polizia Baritono

Cesare Angelotti, un prigioniero politico evaso Basso

Sagrestano Baritono

Spoletta, Agente di Polizia Tenore

Sciarrone, Gendarme Basso

Un carceriere Basso

Un pastore Bambino

Un Cardinale; il Giudice del Fisco;

Roberti, esecutore di Giustizia; uno Scrivano;

un Ufficiale; un Sergente

Soldati, Sbirri, Dame, Nobili, Borghesi, Popolo, ecc.

Roma: Giugno 1800

Prima rappresentazione assoluta:

Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900p. 12 p. 13

La Tosca di Giacomo Puccini: una sapiente mistura di

passione, sesso, patriottismo, devozione. ***

E con un pizzico di sadismo

di Gilberto Mion Secondo la testimonianza di Arnaldo Fraccaroli, il primo biografo

di Puccini1, il compositore lucchese aveva fatto conoscenza con i

Nel biennio che va dal marzo 1851 al marzo 1853, Giuseppe Verdi personaggi di quello che sarebbe divenuto il suo quinto melodramma

riuscì a consegnare al suo pubblico ben tre opere nuove. Tre autentici una sera del febbraio 1889, nella sala del Teatro dei Filodrammatici

capolavori, si badi, tre titoli tuttora popolarissimi, mica cosucce di di Milano. Qui andava in scena La Tosca di Victorien Sardou (1831-

routine. Con Giacomo Puccini suona tutt’altra musica. È noto infatti 1908), dramma in cinque atti apparso a Parigi nel novembre del 1887

come il compositore lucchese fosse allo stesso tempo pignolo e e nel quale lo scrittore francese (all’epoca all’apice della sua fama)

insicuro, incline agli entusiasmi come agli improvvisi scoraggiamenti, mescolava una storia di fosco libertinismo e di morte sullo sfondo di

pronto a fare e disfare, sempre esigente e perfezionista sino una tenebrosa Roma papalina dell’anno di grazia 1800. A Milano, tra

all’inverosimile. Persino la moglie Elvira pare lo rampognasse delle l’altro, Puccini vide La Tosca in lingua originale, ed il francese non era

sue incertezze e quindi della sua scarsa prolificità, con tono di aspro certo il suo forte. Ma grazie anche alla straordinaria recitazione di

rimprovero: «Tre anni per trovare un libretto? Ma in tre anni Verdi ha Sarah Bernhardt, in tournée italiana con la sua compagnia, il lavoro

composto Rigoletto, Trovatore e Traviata!». ebbe un forte impatto sul musicista, sedotto sia dalla potenza della

Tuttavia Puccini non era fatto così. Fra un’opera e l’altra, aveva protagonista sia dalla forte presa scenica del soggetto. Non a caso

bisogno di lunghi tempi di riflessione e di maturazione. Basta guardare Sardou, drammaturgo all’epoca presente e celebrato sulle scene di

le date dei suoi lavori: Le Villi apparve nel 1884, Edgar nel 1889; Manon tutta Europa, era un consumato manipolatore dei linguaggi e delle

Lescaut nel 1893, La bohéme nel 1896. Dopo Madama Butterfly (1904) tecniche teatrali, assai abile tanto nella costruzione degli intrecci

bisognò attendere il 1910 per La fanciulla del West, mentre La rondine quanto nel conferire notevole spessore psicologico ai suoi personaggi.

venne ultimata nel 1915. Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi, i tre Le sue piéces teatrali avvincevano lo spettatore conquistandone

pannelli del Trittico videro la luce tra il 1913 ed il 1918. E sei anni dopo la continua attenzione, anche se a prezzo di qualche espediente un

Turandot era ancora incompiuta, allorché il compositore mancava a po’ truculento. In Puccini si era fatta strada insomma la convinzione

Bruxelles, a fine novembre del 1924. E venne rappresentata alla Scala, d’avere tra le mani un soggetto validissimo per la sua ispirazione,

completata nel finale da Franco Alfano, solamente nell’aprile 1926. tanto che scrisse al suo editore e protettore Giulio Ricordi il 7 maggio

Lo stesso vale per Tosca. Quando la sera del 14 gennaio 1900 il sipario del 1889 (dunque appena quindici giorni dopo la delusione per la

del Teatro Costanzi (l’attuale Teatro dell’Opera di Roma) finalmente si mezza riuscita della premiére dell’Edgar) affinché si adoperasse per

levava sulla sua quinta opera, scoprendo al pubblico la ricostruzione ottenere l’esclusiva dei diritti di musicarla: «Carissimo signor Giulio…

un po’ fantasiosa dell’interno della chiesa di Sant’Andrea della Valle, penso alla Tosca! La scongiuro di fare le pratiche necessarie per

e quando risuonavano i tre violenti accordi che l’aprivano eseguiti ottenere il permesso da Sardou, prima di abbandonare l’idea, cosa

“fortissimo, a tutta forza” dall’orchestra capitolina diretta da che mi dorrebbe moltissimo. Poiché in questa Tosca vedo l’opera che

Leopoldo Mugnone, veniva a concludersi un lungo cammino iniziato ci vuole per me…». 2

molti, molti anni prima. Addirittura undici, per la precisione. Tanto il

tempo che si era reso necessario affinché, dopo un lunghissimo e L’editore milanese aveva una palese predilezione per il più giovane

tormentato iter, tra subitanee infatuazioni e improvvisi abbandoni, degli autori della sua scuderia, e nutriva un incrollabile affidamento

tra certezze passeggere ed inattese perplessità, tra continui rimpalli nel suo talento nonostante la procellosa navigazione dell’Edgar, che

con i librettisti e l’editore, la vena compositiva di Giacomo Puccini incontrava accoglienze alterne; e cercò subito quindi d’accontentarlo.

prendesse un indirizzo definitivo, e desse infine concretizza a questa Si rivolse pertanto al direttore Emanuele Muzio, in quel periodo

opera che chiudeva un secolo ed inaugurava quello nuovo, fra impegnato a Parigi, pregandolo di mettersi in contatto con il

l’enorme aspettativa del pubblico e l’attesa al varco della critica non

solo italiana ma anche europea, data la fama mondiale del suo autore,

1

In A. Fraccaroli, La vita di Giacomo Puccini, Milano 1925.

ottenuta con i travolgenti successi di Manon Lescaut e La bohéme.

2

Carteggi pucciniani, a cura di E. Gara, Milano 1958.p. 14 p. 15

drammaturgo. Il quale, da parte sua, era un artista di successo, ma dal famoso, Franchetti aveva nel frattempo ottenuto già il beneplacito

carattere non facile e senz’altro alquanto venale, visto quanto si trovò del drammaturgo francese nel 1893, pagandogli profumatamente di

a riferirgli Muzio: «Sardou non si sente molto disposto a permettere tasca propria i diritti relativi alla Tosca, firmando poi con l’editore

che della sua Tosca si faccia un libretto italiano, però vorrebbe Ricordi un contratto concernente la stesura e le rappresentazioni del

sapere quale compenso proporrebbe Puccini»3. Allora il costo dei melodramma relativo. Nonostante ciò, Franchetti non pareva più preso

libretti, per consuetudine, ricadeva quasi sempre sui compositori; è da questo soggetto, ed infatti il libretto realizzato per lui da Luigi Illica

probabile inoltre che lo scrittore temporeggiasse un poco, dato che gli girava e rigirava tra le mani senza convincerlo appieno. In due anni

allora il compositore lucchese era ancora un ‘signor nessuno’ in terra aveva infatti steso appena qualche abbozzo. A questo punto interviene

di Francia. Ad ogni modo Puccini (facile ad infiammarsi, altrettanto un noto racconto di Giuseppe Adami4, da accogliere con le dovute

veloce nel farsi passare l’entusiasmo iniziale) mutò improvvisamente riserve. Secondo quanto narrato molti anni dopo dal futuro librettista

di parere, e lasciò cadere i vagheggiati progetti sulla Tosca. E passò di Turandot, infatti, Illica e Giulio Ricordi decisero di muoversi con

ad esercitare la sua arte sulle trine ed i merletti della Histoire du scaltra diplomazia, convincendo il compositore torinese nel corso di

Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, romanzo scritto un secolo un serrato colloquio che l’intreccio di Tosca non era assolutamente

e mezzo prima dall’abate Prévost. adatto alla sua vena, col risultato di fargli perdere ogni fiducia in esso

E quindi fu solo dopo l’apparizione della Manon Lescaut, e un po’ prima e a rinunciarvi a favore di Puccini. Sempre secondo l’Adami, pare anzi

di quella de La bohéme, che si tornò finalmente a parlare nell’entourage che l’accordo preliminare tra Casa Ricordi e Puccini per la stesura

pucciniano del dramma di Sardou, non prima d’aver scartato varie della «sua» Tosca venisse steso e firmato (senza porre altri indugi)

altre ipotesi letterarie. Cosa dunque mosse Puccini a riaccostarsi lo stesso giorno, o al massimo il giorno seguente a quell’incontro.

al dramma del tragediografo francese? Molto probabilmente contò Sta di fatto che in una lettera del 9 agosto 1895 indirizzata all’amico

anche la nuova sensibilità imposta dal Verismo teatrale, con la sua Clausetti, responsabile di Casa Ricordi in Napoli, il musicista lucchese

ricerca di immediati effetti visivi e di un forte impatto emotivo, che poteva perentoriamente comunicare la sua vittoria: «Tosca la farò io,

avevano una grande presa nei confronti di un pubblico che oramai libretto straordinario di Illica, in 3 atti, Sardou entusiasta del libretto»5.

aveva messo in soffitta le ultime nostalgie per il vecchio Romanticismo.

Un interesse reso palpabile dai successi teatrali di Cavalleria rusticana Al di là del vittorioso proclama di Puccini (che peraltro in quel

di Mascagni (1890), di Mala vita di Giordano (1892) e dei Pagliacci periodo doveva ancora condurre in porto la lunga composizione de

di Leoncavallo (1893), oltre che d’altri lavori di autori minori presto La bohème)per giungere alla stesura del libretto finale di Tosca servì

postisi sulla loro scia. Una miriade di titoli che avevano creato di fatto ancora molto lavoro. Ricordi decise infatti di associare nell’impresa

una nuova moda ed un nuovo tipo di spettatore incline alle emozioni letteraria anche Giuseppe Giocosa, l’altro scrittore di punta della casa

forti ed immediate. E l’Andrea Chénier di Giordano, apparso nel marzo editrice milanese, affidandogli nel dicembre 1895 la versificazione del

1896, aveva attestato la possibilità di applicare il lessico verista, con libretto. Dopo qualche tempo però (siamo nel frattempo arrivati a

validi risultati, non solo a vicende ‘popolari’, ma anche ad un soggetto metà del 1896) Giocosa comunicava con franca schiettezza all’editore

d’ambientazione storica. Insomma, anche a Puccini venne voglia di alcune osservazioni e dubbi sulla struttura generale della Tosca di

tentare la carta del Verismo, e proprio con i personaggi di Tosca: Sardou. Pur apprezzando il lavoro di lima sinora svolto dal collega,

anche se in verità, diciamolo subito, la sua particolare indole, incline ci trovava troppa carne al fuoco, e pure troppi duetti: un problema

più alle mezze tinte, ai ‘piccoli affetti’, non gli permise di trasformarsi peraltro già evidenziato da Illica stesso, e rimasto comunque irrisolto.

in un musicista di impronta verista. E poi evidenziava un meccanismo farraginoso, talune forzature nel

Con l’unica eccezione del tardo Tabarro, apparso peraltro quando truce personaggio di Scarpia, l’intreccio dei fatti che andava a scapito

tale tendenza poteva dirsi ormai passata di moda. della poesia. Espresse queste non piccole riserve, si dichiarava infine

C’era però a questo punto un ostacolo sul cammino della Tosca disponibile a rinunciare all’incarico. Ma la collaborazione con Illica,

pucciniana, e portava il nome di Alberto Franchetti. Compositore per forte insistenza di Ricordi, proseguì lo stesso, anche se il comune

torinese di famiglia aristocratica e benestante, allora abbastanza lavoro procedette con lentezza, per i difficili contatti epistolari con

3

Carteggi pucciniani, op. cit. 4

In Giulio Ricordi e i suoi musicisti, Milano 1933.

5

Carteggi pucciniani, op. cit.p. 16 p. 17

Puccini impegnato a seguire e promuovere per mezza Europa i vari principali prescelti furono la bella soprano romena Ericlea Darclée

allestimenti de La bohéme, che stava intanto conoscendo grande (già prima interprete della Wally di Catalani e dell’Iris di Mascagni)

fortuna. Si dovette arrivare insomma agli inizi del 1898, perché il come Floria Tosca; il famoso tenore Emilio de Marchi per la parte

musicista avesse sul leggio del pianoforte i versi definitivi del primo di Mario Cavaradossi (che era stata invano ambita dal più giovane

atto della sua nuova opera, e potesse dare avvio al lavoro di stesura ma meno noto Enrico Caruso, ingaggiato nella medesima stagione

dello spartito. romana); ed infine per quella del Barone Scarpia il valente baritono

*** Eugenio Giraldoni, figlio del celebre Leone che aveva inaugurato Il

trovatore e Un ballo in maschera di Verdi. Va detto che la creazione di

L’iter compositivo di Tosca (portato avanti per lo più nella casa di Tosca era poco a poco diventata un avvenimento musicale e mondano

Torre del Lago, e in parte a Milano e in una casa di Boscolungo sulle di portata sovranazionale, la cui risonanza era stata sollecitata ed

montagne lucchesi) non durò comunque più di tanto, tenendo conto orchestrata con abili mosse pubblicitarie dall’editore Ricordi. La sera

della sua lentezza d’autore, e dei numerosi viaggi che lo distraevano della prima, il 14 gennaio del 1900, sedevano in sala celebri colleghi

dal lavoro. Puccini (incontentabile perfezionista) chiedeva sempre come Mascagni, Sgambati, Cilea, Franchetti, Marchetti; molte erano

qualche aggiustamento e qualche aggiunta: la serenata del pastorello le autorità politiche presenti (tra cui il generale Pelloux, da poco

che apre il terzo atto, per dire, fu sviluppata tutta da lui, senza ricorrere dimessosi dalla carica di Presidente del Consiglio) mentre la Casa

a Illica e Giacosa. Da Roma l’amico don Pietro Pannichelli (il «pretino Reale era presente con la Regina Margherita che giunse, secondo

di Pietrasanta» conosciuto tempo prima, suo fervente ammiratore e prescrizioni d’etichetta, solo al secondo atto.

poi un po’ ingenuo biografo6) gli faceva da consulente musicale per i Puccini e Ricordi nutrivano rosee aspettative sul successo di Tosca:

passaggi per così dire “liturgici” del primo atto: «so già che non usasi ma non andò proprio tutto liscio come si sperava. Il lavoro nel suo

dire né cantare niente prima di intonare il solenne “Te Deum”, ma… complesso piacque alla critica, che nondimeno si mostrò alquanto

io vorrei trovare «qualcosa da brontolare» quando dalla sagrestia prudente nei giudizi, in qualche misura disorientata dall’intreccio che

vanno all’altare», gli scriveva Puccini7 chiedendogli un suggerimento; venne giudicato (proprio come aveva lamentato Giocosa) poco adatto

ma i versi mormorati dalla folla prima del Te Deum se li scrisse poi ad essere posto in musica. Ma nel complesso essa seppe rendere

praticamente da sé, in un approssimativo latinorum. Sempre don giusto omaggio all’originalità del suo autore, pur senza mostrare

Panichelli provvide a metterlo in contatto con il maestro Meluzzi, per eccessivi entusiasmi, ammirandone in particolare il sontuoso e

identificare la nota profondissima emessa dalla campana maggiore di duttile tessuto orchestrale. L’opera passò indenne pure il vaglio del

San Pietro (un mi, per inciso), e poi con il poeta dialettale Luigi (Giggi) pubblico, che applaudì in particolare alcuni momenti (ottenendo i

Zanazzo, che gli fornì una graziosa quartina in vernacolo romano da bis delle due arie tenorili, del Te Deum, della ‘preghiera’ di Tosca, del

sovrapporre alla breve musica già composta per la serenata che apre duetto sugli spalti di Castel Sant’Angelo) senza però entusiasmarsi

la scena sull’alba a Castel Sant’Angelo. Il primo atto di Tosca, iniziato per altri. Anch’esso si trovò senza dubbio un po’ spiazzato dal fosco

alla fine del ‘gennajo 98’, come sta scritto nell’autografo, fu finito prima soggetto dell’ultimo lavoro pucciniano, pur gradendone la immediata

dell’inverno; il secondo fu composto tra febbraio e luglio del 1899; e coinvolgente musicalità. Le ulteriori repliche registrarono sempre

la parola fine venne messa sotto al terzo atto il 29 settembre dello generosi applausi, come pure le edizioni che portarono subito dopo il

stesso anno, a Torre del Lago. A conti fatti, dunque, dopo all’incirca un lavoro in giro per il mondo. Il 17 marzo dello stesso anno Tosca arrivò

anno e mezzo di lavoro compositivo. sul palcoscenico della Scala (direttore stavolta Toscanini), il 12 luglio

I primi giorni del 1900 videro la nuova opera di Puccini già in prova al Covent Garden di Londra, il 4 febbraio 1901 al Teatro Metropolitan

al Teatro Costanzi di Roma, lo stesso luogo dove dieci anni prima di New York. Accolta ovunque dal favore del pubblico ( un po’ meno dei

s’era tenuto il varo di Cavalleria rusticana. Non c’era Arturo Toscanini critici, a volte un po’ aspri) innescando un crescendo inesorabile che

a dirigere l’orchestra, come auspicato in un primo momento; al suo l’ha portata ad essere nel tempo una colonna portante dei cartelloni

posto però celebrava l’altrettanto bravo Leopoldo Mugnone. La messa lirici.

in scena era tutta nelle mani di Tito Ricordi, figlio di Giulio; gli interpreti

6

Suo l’agiografico Il “pretino” di Giacomo Puccini racconta, Pisa 1940.

7

Carteggi pucciniani, op. cit.p. 18 p. 19

*** Eppure innegabile è il fascino che i personaggi di Tosca hanno da

sempre sullo spettatore; sia che siano positivi, sia che siano negativi.

Come ha commentato Mosco Carner, «Gli ingredienti adoperati da Forse perché qui, più che una semplice storia di passione, si tratta di

Sardou per la Tosca furono sesso, religione e arte, mescolati dalla contrasto tra Bene e Male: un Male incarnato dalla figura di Scarpia,

mano di un cuoco di classe e serviti sul piatto di un importante che si avverte come entità autonoma, possente, invincibile, ma che

avvenimento storico»8. La trama de La Tosca di Sardou si inserisce suscita un fascino sinistro. Gli amori di Mario Cavaradossi e Floria

infatti sullo sfondo della discesa in Italia delle truppe rivoluzionarie Tosca sono poi ben diversi da quelli di una coppia di Donizetti, di Verdi

francesi: nel 1798, dopo le vittorie di Napoleone Bonaparte, i suoi soldati o di Wagner: il loro rapporto non è altrettanto semplice e lineare,

avevano occupato la Città Eterna ed annullato il potere temporale del l’aspetto erotico spunta ovunque, la loro sensualità è bruciante,

papa Pio VI che si spense in Francia il 29 agosto 1799, prigioniero compulsiva, divorante. La gelosia della donna è irragionevole ed

del Direttorio. Ma dopo la partenza di Napoleone per la campagna eccessiva, e scaturisce alla fine un effetto devastante; e se il vorace

d’Egitto, e dopo alterne vicende sul campo, l’esercito napoletano di erotismo della coppia appare diverso da quello rapinoso e furioso

Ferdinando IV di Borbone sostenuto da forze austro-russe scacciava di Scarpia, è solo perché in quest’ultimo prevale una componente

il 30 settembre 1799 il presidio francese, decretando così la fine sadica, deviante, eppure in qualche modo morbosamente attraente.

dell’effimera Repubblica Romana proclamata il 15 febbraio dell’anno Il che spiega perché la musica che Puccini dedica a questo fosco

precedente. Infine, il 21 marzo 1800 il nuovo papa Pio VII poteva salire personaggio possegga «un torbido sex-appeal che nessun ‘cattivo’

al soglio di San Pietro. Tutti fatti richiamati nei dialoghi di La Tosca, la dell’opera romantica… si sognò mai di possedere. Tra i cattivi e i

cui trama si dipana in Roma qualche tempo dopo, esattamente tra il 16 buoni, nell’opera romantica, l’abisso è invalicabile; e noi spettatori

e il 17 giugno dell’anno 1800; in concomitanza dunque della battaglia di stiamo fatalmente dalla parte dei buoni… Non così in Puccini, non così

Marengo in cui il Napoleone divenuto Primo Console, si scontrò con le nella Tosca dove, svanita una tavola di valori certa, i sedicenti buoni

truppe filopapali guidate dal maresciallo austriaco Michael von Melas. e il sedicente cattivo si riflettono in qualche modo reciprocamente,

Scontro epico, le cui sorti iniziali sembrarono dapprima decisamente lasciando intravedere un fondo comune; e mentre gli slanci più felici

favorevoli alle soverchianti forze asburgiche, ma che si concluse a sera dei primi sono percorsi da brividi e sospetti, quelli biechi del secondo

con la clamorosa vittoria delle truppe francesi. Il disastroso rovescio scatenano in noi un’inquietante dialettica di attrazione-repulsione»10.

costrinse infine gli austriaci alla richiesta di un armistizio. Insomma, a veder bene i ‘buoni’ e i ‘cattivi’ hanno in fondo molte

«Con Tosca Puccini si confronta per la prima volta con un’opera di ambiguità in comune. Nessun personaggio agisce limpidamente, non

azione. Perciò il passo è più veloce, i motivi ricorrenti più brevi, più certo il torbido barone siciliano, crudo oltreché scellerato sessuomane;

taglienti e più numerosi che nelle opere precedenti, e non hanno sempre ma neppure i due protagonisti (Floria e Mario) si salvano, in fondo: le

la funzione di etichette fisse… presagendo così la qualità camaleontica loro proteste d’amore appaiono, più che un tenero scambio di affetto,

che caratterizzerà certi motivi nelle opere tarde»9. Ma quello che a una celebrazione di quasi ossessiva passionalità, pronta ad esaltarsi

prima vista colpì il pubblico delle prime rappresentazioni del lavoro (in per la distruzione fisica del loro antagonista. E di conseguenza «nella

appena due anni già oltre quaranta, per la maggior parte in Italia, molte musica di Tosca la malvagità, che Puccini può guardare per la prima

però anche all’estero) non furono gli aspetti innovativi della partitura, volta con sgomento, ha i caratteri dell’impassibilità, della ripetitività, e

quelli che sono invece pienamente ravvisabili dall’odierno spettatore, più profondamente, della minaccia immobile ed informe»11.

bensì l’immersione dei personaggi di Puccini in certe atmosfere di forte

impatto visivo. Una truce scena di tortura (benché fuori ribalta), un Quella di Tosca non è partitura ‘facile’ e scorrevole, se paragonata

tentativo violenza sessuale che sfocia in un assassinio (con il macabro a Manon Lescaut e soprattutto a La bohéme. Né dal punto di vista

cerimoniale che segue), una fucilazione, infine un suicidio. Molto, per musicale, dal momento che nella sua tessitura fittissima, legata ad un

uno spettatore-tipo che non aveva ancora accostato le efferatezze che recitativo/declamato ininterrotto raramente aperto da squarci ariosi,

gli avrebbe propinato in seguito il famigerato genere del grand-guignol, i temi musicali emergono e sprofondano con me un magma vulcanico;

inaugurato qualche anno prima a Parigi.

10

F. D’Amico, L’albero del bene e del male, Lucca 2000.

8

In Giacomo Puccini, Milano 1961. 11

F. Serpa, Tosca. La croce, la morte, la tomba, Teatro Comunale di Firenze,

9

Puccini, di J. Budden, Roma 2005. stagione 2005.p. 20 p. 21

ma neppure dal punto di vista strettamente drammaturgico. Come Pinkerton della Madama Butterfly sarà trattato ancor peggio (come

abbiamo già osservato, quando Puccini aveva deciso di porre in primo tenore) dal compositore di Lucca. Il perfido Scarpia beneficia

musica il dramma di Sardou, sentiva senza ombra di dubbio la spinta invece di due monologhi che si possono considerare ampi ariosi, il

ad eguagliare le prime imprese di Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Largo religioso sostenuto di Tre sbirri… una carrozza (che confluisce

cercando di porsi sul loro stesso piano stilistico; e rispondendo ad nel sontuoso Te Deum posto a sigillo del primo atto), e l’Andante

un intento di rivalsa nei confronti di questi suoi ‘concorrenti’, in un lento Ella verrà… per amor del suo Mario che schiude il secondo. Fa

momento in cui il teatro musicale era tanto un’impresa mercantile (ed eccezione a questa regola solo l’appassionato ed ampio monologo di

un notevole investimento finanziario) oltre che un indubbio impegno Tosca, Vissi d’arte, da cantarsi «dolcissimo con grande sentimento»,

artistico. Ma le atmosfere sanguigne e scabrose del Verismo, in in un accorto gradiente di emozioni. Il compositore esitò a lungo, prima

realtà, ben poco si addicevano alla più delicata vena creativa del di inserire un così vasto assolo che blocca l’azione in un momento di

compositore toscano, che seppe trovare per la sua Tosca (come grande concitazione emotiva: ma contava su una rilevante capacità

vedremo) una via di mezzo tra le due diverse sensibilità. «È anche per di recitazione da parte dell’interprete, e proprio per questo costellò

questa sua intenzionalità, che in qualche modo forzava la mano della il pentagramma di una grande quantità di indicazioni agogiche, sia

sua più intima natura di musicista, che la Tosca avrebbe mostrato per l’interprete sia per l’orchestra: una pletora di piano, pianissimo,

in seguito […] una coesione diversa dalla perfezione della Bohéme, dolcissimo, con grande sentimento, e con precisi suggerimenti per le

momenti meno levigati e in genere un materiale musicale di spessore necessarie prese di fiato. Non a caso, Vissi d’arte la troviamo inclusa

più grosso, una melodiosità più sanguigna e più ruvida, un’intonazione d’obbligo nei recital di tutti i grandi soprano.

a momenti più incline agli effetti violenti ed immediati che non alla Abbondano in compenso nel capolavoro pucciniano (eredità

paziente decantazione poetica» 12. ineludibile del testo originale di Sardou)i dialoghi melodici tra due

personaggi, all’interno dei quali trovano spazio tante arie ‘in miniatura’.

Musicalmente parlando, molte sono nella partitura le melodie che Si vedano, nei duetti tra i due amanti, la tenera invocazione di Floria

vanno e vengono, riaffiorano all’improvviso, raramente dispiegandosi Non la sospiri la nostra casetta al primo atto; oppure i cunei effusivi di

nella loro interezza. Un tessuto musicale continuo, senza una trama O dolci mani e di Amaro sol per te proposti dal pittore, nel terzo atto.

tradizionale di ‘episodi’, con una raffinata elaborazione di intrecci Quanto alla lunga scena tra la protagonista e il brutale capo degli sbirri

motivici volta a realizzare una pertinente coloritura, oltre che papalini, che occupa una buona porzione del secondo atto, per la sua

una continua varietà di effetti sonori. Sembrerebbe a prima vista dirompente forza drammatica la si può considerare come uno dei più

economia di scala, un’ingannevole semplicità di costruzione: in realtà alti ed appassionanti momenti del melodramma del primo Novecento.

Puccini è un architetto abilissimo e di gusto finissimo, creatore di Anzi d’ogni tempo, a ben vedere. Con buona pace di qualche residuo

melodie avvolgenti e vertiginose, un concertatore prodigioso, capace detrattore dell’arte pucciniana.

di «una estrema economia del materiale tematico in situazioni di

costante mutamento… con un risultato apparentemente scritto ‘di

getto’ mentre in realtà Tosca, come le sue altre opere, è risultato di

una soffertissima elaborazione»13.

Come quasi sempre in Puccini, mancano quasi del tutto in questa sua

quinta opera le vere, grandi arie solistiche, indice dell’insofferenza

nei confronti delle consuetudini ‘canoniche’. Tutta la prima breve

apertura lirica di Mario (Recondita armonia) la scopriamo raffreddata

dai borbottii del sagrestano (“a mezza voce brontolando”, indica

la partitura per i suoi pertichini); quanto allo slancio poetico di E

lucean le stelle, dura anch’esso poco più di un amen. Solo l’antipatico

12

L. Pinzauti, Puccini: una vita, Firenze 1974.

13

G. Dotto, Condìte armonie, Teatro La Fenice di Venezia, stagione 2001/2002.l’Ouverture 1812 di Cajkovskij (1880) e all’inizio di Otello.

Il compito delle campane è da ritenersi decisivo per la ‘tinta’ dell’opera, fin dallo

p. 22 p. 23

scorcio in cui il sagrestano recita l’Angelus (il cui trattamento musicale ricorda molto

L’orchestra daperché

vicino la scena

campanain cui Falstaff ode ididodici

è catalizzatrice tocchi della mezzanotte

un atteggiamento superstiziosotravestito da «Cac-

di Michele Girardi ciatore nero», le

in ambedue forse perché la

situazioni). Nelcampana

mattutinoè dell’atto

catalizzatrice

terzo di un atteggiamento

Puccini ideò supersti-

(su gentile concessione gratuita del Gran Teatro La Fenice) un effetto di spazialità del suono da manuale d’orchestrazione; per

zioso in ambedue le situazioni). Nel mattutino dell’atto terzo Puccini ideò un effetto d

realizzarlo è necessario un set di campane che dovrebbero occupare

spazialità del suono da manuale d’orchestrazione; per realizzarlo è necessario un set d

Puccini trattò l’orchestra di Tosca in maniera peculiare. Se in Manon otto diverse posizioni distendendosi su quattordici differenti altezze,

Lescaut aveva puntato particolarmente sull’uso di strumenti fuori

campane

secondoche dovrebbero

uno schema basatooccupare

sullaotto diverse posizioni

lontananza distendendosi

e sulla vicinanza dei su quattordic

registro, raddoppi melodici e sonorità impastate, e nella Bohème differenti

rintocchi (l’ultima nota è il Mi grave del ‘campanone’ di San Pietro che,vicinanza dei rin-

altezze, secondo uno schema basato sulla lontananza e sulla

sulla decantazione delle tinte, nell’opera romana si trovava di fronte tocchi (l’ultima

secondo Luiginota

Ricci,è «va

il Micollocato

grave delal ‘campanone’ di San Pietro

centro del palcoscenico, che, la

dietro secondo Luigi Ric-

al problema di rappresentare un’azione in continuo divenire, e aveva ci, dipinta

«va collocato

cupola dialSan

centro del palcoscenico, dietro la dipinta cupola di San Pietro»):

Pietro»):

quindi bisogno di realizzare un commento musicale in cui i temi meno lontano meno vicino più lontano.........................................................

più vicino........................ lontano...............................

entrassero in gioco grazie alla loro stessa costituzione, piegandosi ai 5 5 6

8 8 8 3 3 3

4 4 4 4

7 7

4

7

4

7 7

8 8 8 8 vicino.................................................

numerosi cambiamenti di stati d’animo e ai frequenti colpi di scena 1 1

lontanissimo

7 7

vicino.......

7 5 5

meno lontano

più vicino.......................

1 1 1 1 1

lontanissimo................................................................. molto lontano.........

(secondo gli schemi di un ‘giallo’ d’impronta ‘politica’). Anche le 3

2

melodie più ampie sono formate da cellule di piccole dimensioni, che 3 3

lontano.......................................

vivono autonomamente nel tessuto orchestrale e contribuiscono in

modo decisivo a determinare il clima del lavoro. Puccini seppe

Puccini seppe anche trarre

trarrepartito

partitodall’isolamento

dall’isolamento didi timbri

timbri puri, e realizzare per lo

Puccini usò il timbro sia per fissare ‘realisticamente’ l’atmosfera, che ro realizzare per loro tramite

tramite collegamenti collegamenti

pregnanti ad altripregnanti

topoi deladmelodramma.

altri topoi del Un esempio, per

spesso passa dallo sfondo al primo piano (non solo l’alba romana melodramma.

chiudere, Un esempio,

sul clarinetto per chiudere,

che intona la melodiasul più

clarinetto

famosache intona la «E lucean le stel

dell’opera,

dell’atto terzo, ma anche il clima chiesastico che affumica d’incenso melodia più famosa dell’opera, «E lucean le stelle». Anche nell’atto

le».secondo

Anche nell’atto secondo della Traviata il clarinetto accompagnava la stesura della

della Traviata il clarinetto accompagnava la stesura della

la trama e in particolare il solenne Te Deum del finale primo), sia per

mettere in fila gli indizi su cui si sviluppa la macchinazione, sin nel

lettera

letterad’addio

d’addioperperAlfredo

Alfredo da

da parte

parte didi Violetta.

Violetta.L’appassionato

L’appassionatocogliecoglie istintivamente

minimo dettaglio. Un solo esempio: nell’istante prima che Floria ceda unaistintivamente

sorta d’analogia fra le d’analogia

una sorta due situazioni

fra legrazie a quel timbro,

due situazioni grazie ae quel

al carattere disperato

al ricatto di Scarpia nel finale secondo, il suo rovello è rappresentato di timbro,

entrambe e allecarattere

melodie.disperato di entrambe le melodie.

da una semplice terza minore La-Do, suggerita da legni e archi gravi;

il dettaglio potrebbe sfuggire se, poco dopo, mentre il barone cerca

l’intesa segreta con Spoletta e gli trasmette l’ordine falso, lo stesso

intervallo non fosse intonato con molta enfasi un tono sopra anche da

trombe e tromboni. In quel momento s’imprime nelle orecchie dello

spettatore che, quando udrà dagli archi la terza (maggiore: La-Do)

prima della fucilazione di Cavaradossi e subito dopo dai tromboni (Re-

Fa), non avrà difficoltà a collegare i due punti come parte di un unico

disegno criminoso, e a recepire come una tragica gag l’esclamazione

ammirata di Tosca («Là! Muori! / Ecco un artista!»).

Un ruolo importante è affidato agli strumenti in scena nella cerimonia

solenne che chiude l’atto primo; lo scorcio richiede quattro corni

e tre tromboni – il cui timbro rafforza la suggestione del richiamo

liturgico insieme a quello dell’organo – che si uniscono alla grancassa

e al cannone, un aerofono a suono indeterminato già comparso

nell’Ouverture 1812 di Cajkovskij (1880) e all’inizio di Otello.

Il compito delle campane è da ritenersi decisivo per la ‘tinta’ dell’opera,

fin dallo scorcio in cui il sagrestano recita l’Angelus (il cui trattamento

musicale ricorda molto da vicino la scena in cui Falstaff ode i dodici

tocchi della mezzanotte travestito da «Cacciatore nero», forsep. 24 p. 25

Le voci tutelato l’effetto della perversione sessuale sadica che lo anima,

di Michele Girardi perché destinato a scoppiare all’improvviso, con un contrasto da cui

(su gentile concessione gratuita del Gran Teatro La Fenice) il dramma trae giovamento. Un mostro sì, ma in guanti gialli.

A fronte di due personaggi così fortemente caratterizzati, Mario

Floria Tosca domina la scena fin da quando la si ode, da fuori, reclamare Cavaradossi si è visto rimproverare l’indole ‘debole’: sin troppo

la piena attenzione del suo amante. Non è un carattere sfumato, anzi: accondiscendente con la sua donna, sale a un eroico Si3 quando

pienamente volitiva è lei che, inseguendo l’idra fosca della gelosia (la proclama di voler mettere in gioco la sua vita pur di salvare Angelotti

stessa malattia di Otello), mette i poliziotti sulle tracce di Angelotti («La vita mi costasse»), e al La3 quando canta «Vittoria», rianimatosi

e, così facendo, inguaia Cavaradossi, causandone l’arresto. La dopo aver subìto la tortura, ma in ambedue i casi più per concessione

tessitura è di due ottave piene, sfruttate per intero. Il suo impegno è al rango tenorile, che per una reale forza interiore. Persino il suo

particolarmente improbo nell’atto secondo, non solo per la frequente rifiuto di un sacerdote viene considerato un gesto blando per un

emissione del Do5, ma perché la voce deve sovrastare la piena vero laico, più interessato alle gonne che alle nobili cause. Credo

orchestra, spesso spinta a tutta forza. Per vigore di carattere, unita invece che si tratti non solo di un personaggio di alto profilo morale,

a un candore sin troppo esibito, è protagonista di un livello diverso ma anche del carattere più moderno di tutta l’opera: il secco no

rispetto alle colleghe pucciniane, tanto che si ravvisano in lei i tratti che oppone ai conforti religiosi basta e avanza, specie se si guarda

eroici delle prime donne verdiane, che l’infiammano, condizionandone al contesto, per qualificarlo come un nobile oppositore a ‘valori’

la vocalità. Se non vi è dubbio che nell’espressione canora la parte sin troppo distruttivi; è tanto laico da ritenere impossibile che una

erediti i tratti delle Leonore, Amelie e altri personaggi femminili di donna giovane e affascinante si rechi in chiesa per pregare, ma

Verdi, tanto che la migliore interprete moderna del ruolo, Leontyne dalla bellezza dell’Attavanti trae solo la conferma della passione che

Price, proviene da quei ranghi, tuttavia una sorta di ‘mal sottile’ lo lega a Floria, sulla base dei valori materiali che stanno alla base

morale che l’invade – non solo la gelosia, ma anche il bigottismo, e una della sua etica, gli stessi che lo portano a proteggere un perseguitato

certa fragilità che la condiziona nello scontro diretto col barone – è politico rischiando la vita, e a rimpiangere, in punto di morte, l’ultima

espressione tipica dell’estetica drammatica di notte d’erotismo passata con Tosca. È Mario, del resto, a intonare la

Puccini. melodia più importante dell’opera, quei dolci baci e languide carezze

Tosca trova il suo Jago nel barone Vitellio che l’orchestra perora fragorosamente dopo che Floria si è gettata

Scarpia, parte di baritono sovente spinta agli dai bastioni di Castel Sant’Angelo, legando il proprio suicidio al

estremi vocali acuti, che ne mettono in rilievo sentimento sensuale dell’amante, che resta l’unico autentico valore

la forza perversa nel momento dell’eccitazione, da rimpiangere in un mondo che ha fatto del cinismo bigotto la sua

così come quando deve far valere le ragioni del unica regola.

perbenismo al suo ingresso in Sant’Andrea Tosca schiera un ampio panorama di comprimari, ai quali non viene

della Valle (è certo preferibile danzare in richiesta una particolare prestanza vocale, a eccezione di qualche

chiesa per la gioia di un «doppio soldo», come passaggio più impegnativo per Angelotti, mentre devono essere

fanno i chierici, che andarci per dare la caccia tutti buoni attori. Una battuta impagabile come quella di Sciarrone

a un perseguitato politico, con la speranza di che, quando Scarpia gli ordina di sciogliere Cavaradossi dai nodi

raccogliere qualche preda femminile grazie al della tortura, chiede, con un qualche rimpianto «Tutto?» deve essere

proprio potere). La parte, come peraltro l’intero pronunciata con intenzione, perché fa parte di quella romanità

cast di Tosca, richiede un cantante-attore di papalina intrigante degli sbirri, come il «Fiuto!… Razzolo!… Frugo!…»

prim’ordine, ma non uno dei troppi urlatori di Spoletta. Di solito, in mancanza di una voce bianca all’altezza, lo

di cui è stata appannaggio per tradizione. Il stornello romanesco viene affidato a una donna, ed è un peccato:

potere che questo losco figuro esercita, se la voce di un bimbo è una luce preziosa d’innocenza proiettata in

pur fondato sulla forza, esige anche astuzia e un panorama fosco e oppressivo, di cui smaschera la sostanziale

buone maniere, e la capacità di persuadere depravazione.

quando è il caso. In questo modo viene megliop. 26 p. 27

Rappresentazioni di TOSCA 1943

Recite straordinarie

al Teatro Mario Del Monaco di Treviso 7/8 dicembre

di Iorio Zennaro FLORIA TOSCA Maria Carbone

MARIO CAVARADOSSI Antonio Salvarezza

1900 IL BARONE SCARPIA Enrico De Franceschi

Stagione di autunno (23 ottobre – 11 novembre) DIRETTORE Manrico De Tura

23/25/27/28/30 ottobre - 1/3/4/6/8/10/11 novembre M° DEL CORO Adolfo Fanfani

FLORIA TOSCA Ada Giacchetti REGIA Arsenio Giunta

MARIO CAVARADOSSI Enrico Caruso

IL BARONE SCARPIA Antonio Magini Coletti 1945

CESARE ANGELOTTI Silvio Beccucci Stagione di autunno (8 – 18 novembre)

IL SAGRESTANO Ettore Borelli 8 novembre

SPOLETTA Carlo Ragni FLORIA TOSCA Lina Berti

SCIARRONE Silvio Beccucci MARIO CAVARADOSSI Mario Del Monaco

DIRETTORE Egisto Tango IL BARONE SCARPIA Antenore Reali

M° DEL CORO Gioacchino Marin DIRETTORE Manno Wolf-Ferrari

DIRETTORE DI SCENA Napoleone Carotini (2 recite)

1929 1958

Stagione di autunno (3 – 11 novembre) Stagione di quaresima (27 – 30 marzo)

6 novembre 27 marzo

FLORIA TOSCA Bianca Scacciati FLORIA TOSCA Rita Saponaro

MARIO CAVARADOSSI Antonio Melandri MARIO CAVARADOSSI Giuseppe Savio

IL BARONE SCARPIA Gino Lulli IL BARONE SCARPIA Domenico Malatesta

DIRETTORE Giacomo Armani DIRETTORE Alfredo Strano

(3 recite)

M° DEL CORO Sante Zanon 1965

DIRETTORE DI SCENA Italo Capuzzo Stagione di primavera sotto il patrocinio dell’ENAL (13 – 16 maggio)

13/16 maggio

FLORIA TOSCA Bornigia Paola Perali/

1938 Maria Angela Rosati

Stagione di autunno (3 – 11 novembre) MARIO CAVARADOSSI Franco Castellana

5 novembre IL BARONE SCARPIA Giovanni Ciminelli

FLORIA TOSCA Margherita Grandi CESARE ANGELOTTI Franco Federici

MARIO CAVARADOSSI Giuseppe Lugo IL SAGRESTANO/SCIARRONE Giorgio Onesti

IL BARONE SCARPIA Luigi Rossi Morelli SPOLETTA Gabriele De Julis

DIRETTORE Antonino Votto DIRETTORE Ottavio Ziino

(2 recite) REGIA Carlo Acly Azzolini

M° DEL CORO Everardo Bernardelli

1941

Stagione di autunno (9 – 16 novembre)

15/16 novembre

FLORIA TOSCA Eleonora Visciola

MARIO CAVARADOSSI Giovanni Malipiero

IL BARONE SCARPIA Vincenzo Guicciardi

DIRETTORE Giovanni Frattini

M° DEL CORO Giuseppe Caleffap. 28 p. 29

1967 1989

I. Autunno Musicale Trevigiano (3 novembre – 3 dicembre) Autunno Musicale Trevigiano (19 settembre – 17 dicembre)

10/12 novembre 27/29/31 ottobre

FLORIA TOSCA Orianna Santunione FLORIA TOSCA Giovanna Casolla

MARIO CAVARADOSSI Amedeo Zambon MARIO CAVARADOSSI Nunzio Todisco

IL BARONE SCARPIA Mario Zanasi IL BARONE SCARPIA Silvano Carroli

CESARE ANGELOTTI Alessandro Maddalena CESARE ANGELOTTI Giovanni Antonini

IL SAGRESTANO Virgilio Carbonari IL SAGRESTANO Giancarlo Ceccarini

SPOLETTA Augusto Pedroni SPOLETTA Romano Emili

SCIARRONE Bruno Grella SCIARRONE Adriano Tomaello

UN CARCERIERE Attilio Barbesi UN CARCERIERE Roberto Santini

DIRETTORE Ugo Rapalo UN PASTORE Grazia Patella

REGIA Antonello Madau Diaz DIRETTORE Sandro Sanna

REGIA Stefano Piacenti

1974

Autunno Musicale Trevigiano (9 ottobre – 22 dicembre) 1996

6/8/10 novembre Autunno Musicale Trevigiano (27 settembre – 30 novembre)

FLORIA TOSCA Gianna Galli 25/27 ottobre

MARIO CAVARADOSSI Ruggero Bondino FLORIA TOSCA Jeanne-Michele Charbonnet

IL BARONE SCARPIA Mario Sereni MARIO CAVARADOSSI Alberto Cupido

CESARE ANGELOTTI Giovanni Antonini IL BARONE SCARPIA Francesco Ellero D’Artegna/

IL SAGRESTANO Giorgio Tadeo Silvano Carroli [27.10]

SPOLETTA Franco Ricciardi CESARE ANGELOTTI Armando Caforio/

SCIARRONE Carlo Proverbio Frano Lufi [27.10]

UN CARCERIERE Bruno Tessari IL SAGRESTANO Alfredo Mariotti

DIRETTORE Carlo Franci SPOLETTA Enrico Cossutta/

REGIA Filippo Crivelli Iorio Zennaro [27.10]

SCIARRONE Davide Rocca

UN CARCERIERE Frano Lufi/

1980 Riccardo Iacopone [27.10]

Autunno Musicale Trevigiano (19 ottobre – 19 dicembre) UN PASTORE Rachele Sacco

24/26/28/30 ottobre DIRETTORE Maurizio Arena

FLORIA TOSCA Giovanna Casolla REGIA Bepi Morassi

MARIO CAVARADOSSI Ottavio Garaventa

IL BARONE SCARPIA Kari Nurmela [Produzione proveniente dal Teatro “La Fenice” di Venezia]

CESARE ANGELOTTI Giovanni Antonini (2 recite)

IL SAGRESTANO Guido Mazzini

SPOLETTA Aronne Ceroni

SCIARRONE Bruno Tessari

UN CARCERIERE Gianni Brunelli

DIRETTORE Roberto Manfredini

REGIA Dario Dalla Cortep. 30 p. 31

2008 Gli interpreti di Lammermoor all’Opéra de Fondazione Arena di Verona

Teatro Comunale Toulon, Nabucco alla Deutsche in due importanti produzioni.

7/8/9 novembre – 6 novembre (Anteprima giovani) Oper di Berlino, La bohème al Dirige inoltre il Coro Lirico

FLORIA TOSCA Antonia Cifrone/ Teatro La Fenice di Venezia, Veneto e importanti gruppi

Olga Perrier * [6/9.11] Rigoletto alla Semperoper di amatoriali come Insieme Corale

MARIO CAVARADOSSI Alejandro Roy/ Dresda, L’elisir d’amore allo Ecclesia Nova, il Coro Maschile

Sferisterio di Macerata, La La Stele e il Coro Marc’Antonio

Lorenzo Decaro * [6/9.11] Traviata alla Oper Frankfurt, Ingegneri di Verona.

IL BARONE SCARPIA Giuseppe Altomare/ West Side Story al Maggio Guida sin dalla sua fondazione

Claudio Sgura [6/8.11] Musicale Fiorentino; tra l’Accademia di Direzione Corale

CESARE ANGELOTTI Alessandro Spina/ gli impegni futuri Macbeth “Piergiorgio Righele”, dove è

Desaret Lika [6/9.11] all’Opernhaus di Zurigo, 7 minuti docente principale di tecnica

IL SAGRESTANO Mirko Quarello * (nuova opera di Battistelli) e concertazione. È invitato

SPOLETTA Massimo Cagnin all’Opéra National de Lorraine nelle giurie di prestigiosi

SCIARRONE Siro Antonelli di Nancy, La Favorite a Palermo, concorsi ed è chiamato a tenere

UN CARCERIERE William Corrò Francesco Lanzillotta La Traviata a Venezia, Le nozze masterclass di canto corale, di

UN PASTORE Valeria Cazacu maestro concertatore di Figaro a Mosca, Carmen direzione e sulla leadership.

e direttore a Macerata; una nuova Fa parte della Commissione

DIRETTORE Giampaolo Bisanti

È considerato uno dei più produzione de Il viaggio a Reims Artistica dell’ASAC Veneto e

REGIA Massimo Gasparon alla Semperoper di Dresda e Le collabora con le più importanti

interessanti giovani direttori

* (Vincitori del XXXVIII Concorso Internazionale per cantanti “Toti Dal Monte” Treviso 2008) nel panorama musicale italiano. nozze di Figaro a Pechino. Tra istituzioni corali nazionali e

Ha diretto nei più importanti gli impegni futuri: Risurrezione internazionali. È direttore

teatri italiani ed è regolarmente a Firenze, Il viaggio a Reims a artistico del Festival corale

ospite di importanti compagini Valencia, Un ballo in maschera internazionale “VOCE!” e

orchestrali, fra le quali a Budapest, Rigoletto ad del Festival della vocalità

l’Orchestra Nazionale della RAI Amburgo, Tosca a Macerata, “Dodekantus”.

di Torino, Orchestra Haydn di Aida a Brisbane, L’elisir d’amore

Bolzano, Filarmonica Toscanini a Monaco.

di Parma, Orchestra Regionale È regolarmente invitato

Toscana. È stato direttore dalla Tokyo Philharmonic,

musicale dell’Orchestra dall’Orchestra Rai di Torino,

Filarmonica Toscanini per dalla Czech Philharmonic.

quattro anni, e continua

con questa Istituzione una

collaborazione regolare per

altri progetti.

Si dedica intensamente alla

musica del XX secolo e all’opera

contemporanea. Ha inaugurato

il Macerata Opera Festival Livia Rado

nel 2015 dirigendo Rigoletto maestro del coro

e nel 2017 viene nominato di Voci Bianche

Direttore Musicale del Festival. Si distingue per la sua attività

Nella stagione 2016-17 ottiene costantemente rivolta al

grande successo nel debutto repertorio contemporaneo,

con la Tokyo Philharmonic Matteo Valbusa avendo eseguito numerosissime

Orchestra, all’Opera Nazionale maestro del coro prime assolute di compositori

di Montpellier, al Teatro Direttore d’orchestra, maestro provenienti da tutto il mondo.

dell’Opera di Essen, nelle di coro e insegnante. Dopo la Voce dell’Ensemble L’arsenale,

produzioni di Roberto Devereux maturità classica, si è laureato ha collaborato inoltre con gli

con Mariella Devia a Genova e brillantemente in Scienze dei ensemble Algoritmo, Prometeo,

Mosca, nella Norma a Tokyo e beni culturali, Direzione di Contempoartensemble,

al Rossini Opera Festival con Coro e Direzione d’Orchestra, Ex Novo, RepertorioZero,

Torvaldo e Dorliska, in cui viene perfezionandosi in decine di Eutopia, Ensemble U, Hyoid,

unanimemente acclamato dalla corsi e masterclass in tutta Aton et Armide. Si è esibita

critica. Europa. per La Biennale di Venezia,

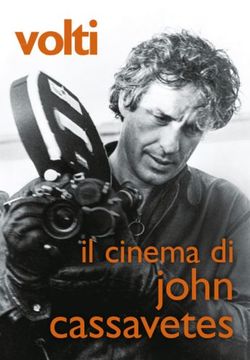

ENRICO CARUSO “Mario Cavaradossi” e ETTORE BORELLI (il sagrestano) nel suo Tra gli impegni recenti: Lucia Nel 2019 ha diretto il Coro della Nuova Consonanza (Roma),

debutto in TOSCA al Teatro di Treviso (23 ottobre 1900)Puoi anche leggere